妻との京都旅2日目。

午前中に石清水八幡宮・伏見稲荷大社と訪れた僕らは、午後に北野天満宮へと向かいます。

北野天満宮は菅原道真を主祭神としており、学問の神として信仰を集めている神社。国宝に指定されている本殿など見所も多く、観光地としても人気の場所です。

国宝や重要文化財が多くある北野天満宮

石清水八幡宮と伏見稲荷大社を訪れた後のこと。

妻が北野天満宮を参拝したいとのことで、電車とバスを利用して向かうことにしました。

北野天満宮へのアクセス方法

北野天満宮へ訪れるには、電車の場合は京福電車の白梅町駅が最寄駅になります。または、他の主要駅からバスに乗り継いで向かいます。

僕らは伏見稲荷大社を訪れていたため、伏見稲荷駅から京阪本線で出町柳駅へ向かい、そこから市バスの102か203系統に乗り継いで向かうことにしました。

「北野天満宮前」停留所で下車すれば目の前です。

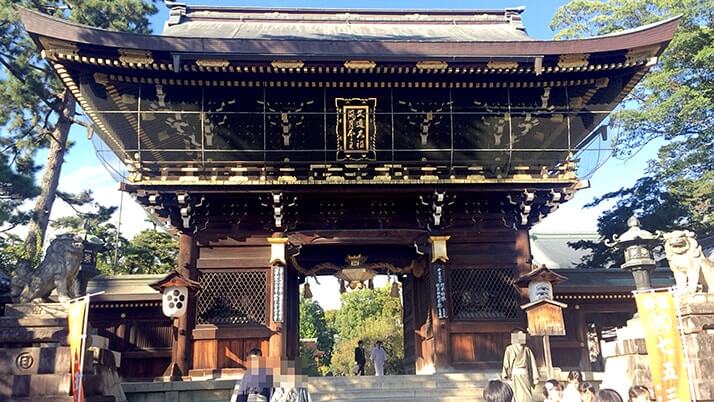

参道を進み楼門へ

大鳥居をくぐり進んでいくと、長い参道が奥へと続いています。

参道の途中には牛の像があります。天満宮では牛が神使とされているからです。

その理由としては、北野天満宮の主祭神である菅原道真の出生年が丑年であるなど、多くの伝承があるそうです。

しばらく進むと立派な楼門が現れます。ここをくぐれば北野天満宮の本宮です。

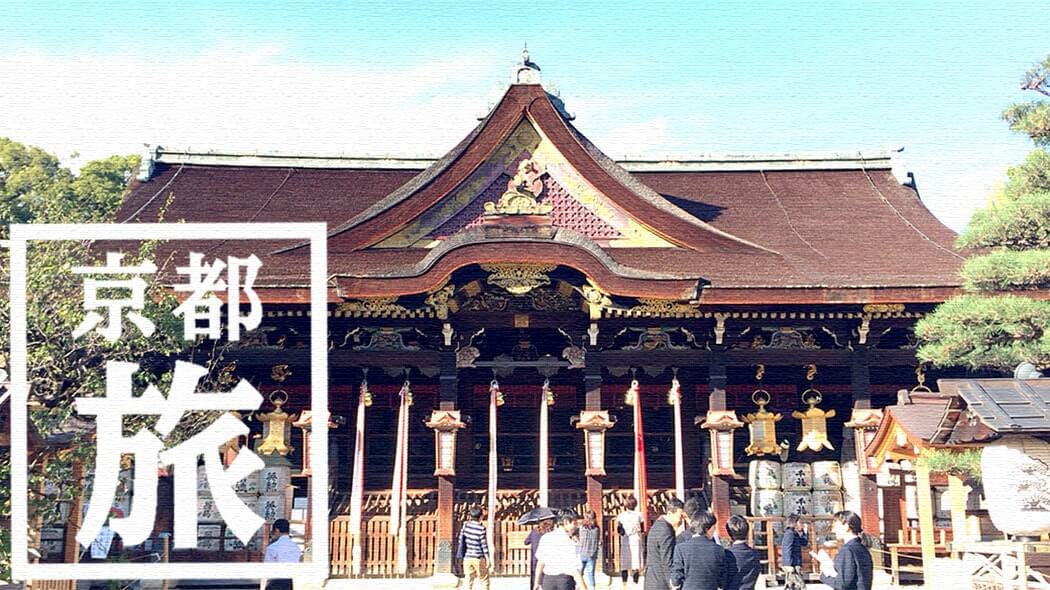

国宝「社殿」と重要文化財「三光門」

境内は広々としており、時間があればゆっくりと散策するのも良いかと思います。歩いているだけでも背筋がシャンとするような雰囲気がありますよ。

楼門と社殿の間には、「三光門」と呼ばれる中門があります。上部に掲げられた後西天皇御宸筆の「天満宮」の勅額で知られています。

三光とは、日・月・星の意味。梁の間に彫刻があることが名の由来です。星の彫刻だけは無いのですが、かつて朝廷があった大極殿から望むとこの門の上に北極星が輝いていたそうですよ。これは「星欠けの三光門」として北野天満宮の七不思議に数えられています。

総面積約500坪という、雄大な桧皮葺屋根を戴く社殿。国宝に指定されています。

本殿と拝殿が石の間という石畳の廊下でつながり、本殿の西には脇殿を、拝殿の両脇には楽の間を備えた複雑な構造で、八棟造り・権現造りと呼ばれます。

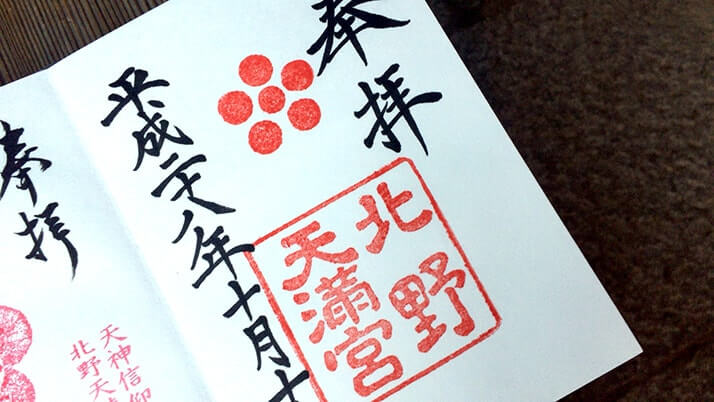

北野天満宮の御朱印

妻がいただいた御朱印がこちら。

菅原道真が梅をこよなく愛していたこと、飛梅伝説が語り継がれたことから、梅が神紋となり、約2万坪の敷地には50種1500本の梅が植えられています。その神紋「星梅鉢紋」が刻印された御朱印です。

まとめ

菅原道真を主祭神としており、学問の神として信仰を集めている神社「北野天満宮」。その場にはやはり力が感じられ、心地良くも背筋がシャンとするような雰囲気がありました。

菅原道真にまつわる牛の像や梅も多く見られる北野天満宮。京都に訪れた際には、学問のお参りでなくとも参拝してみることをおすすめしますよ。

コメント